颅内动脉瘤(intracranialaneurysms,IA)是颅内动脉壁局限性、病理性扩张形成的动脉壁瘤状突出,80%的蛛网膜下腔出血由颅内动脉瘤破裂引起,该类出血被称为动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aneurysmalsubarachnoidhemorrhage,aSAH)[1]。动脉瘤性蛛网膜下腔出血是神经外科的常见危重病,致死、致残率高,一直是临床诊治的难点,今天我们就来聊一聊重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血的分级和诊断。

颅内动脉瘤(intracranialaneurysms,IA)是颅内动脉壁局限性、病理性扩张形成的动脉壁瘤状突出,80%的蛛网膜下腔出血由IA破裂引起,该类出血被称为动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aneurysmalsubarachnoidhemorrhage,aSAH)[1]。一项对500万中国成年人首次发生卒中后的死亡和复发性血管事件的社区研究报道显示,蛛网膜下腔出血患者占卒中的2%,年龄为50岁及以上者为好发人群[2-3],且女性较男性更易罹患该疾病。aSAH具有致死率、致残率高的特征,美国、欧洲、日本破裂动脉瘤的中位病死率分别为32%、43%~44%和27%[4]。

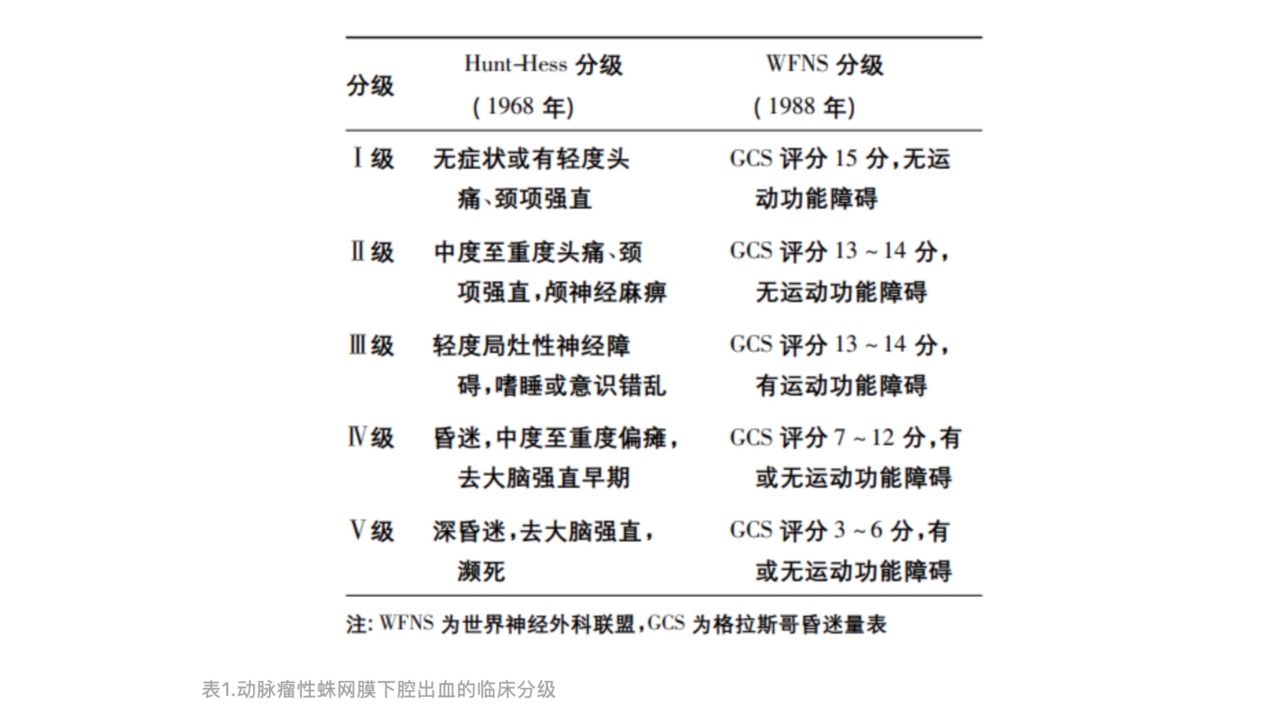

1、动脉瘤性蛛网膜下腔出血的临床分级

通常临床针对重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者的严重程度,采用Hunt-Hess分级[5]和WFNS分级[6],分级越高,病情越严重。Hunt-Hess分级法是对原发性蛛网膜下腔出血(subarachnoidhemorrhage,SAH)的分级法,—般采用Hunt-Hess分级法对动脉瘤性SAH的临床状态进行分级以选择手术时机和判断预后。WFNSS在预测高分级动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aSAH)病人预后方面占有优势。因为相对于其他分级系统,WFNSS能更好地反映高分级aSAH病人的意识水平(详见下表)。

2、SaSAH的定义

研究表明,Hunt-Hess分级Ⅰ~Ⅱ级患者的病死率约5.4%,属轻型动脉瘤性蛛网膜下腔出血;Ⅳ~Ⅴ级患者原发脑损害重,系统性并发症多,总体病死率约37%[7]。Ⅴ级患者病死率更高,有研究将其称为高分级(high-grade)动脉瘤性蛛网膜下腔出血或差分级(poor-grade)动脉瘤性蛛网膜下腔出血[8]。

Hunt-Hess分级Ⅲ级患者占总例数的24%~40%,存在较高的发生意识障碍和继发性脑损害的风险,预后变异度较大,病死率约11.5%[7,9],也有相关研究将其归为重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血(SaSAH)[7]。鉴于上述报道结果,重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血管理专家共识(2023)将Hunt-Hess分级Ⅲ级及以上定义为SaSAH。

同时,重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者的神经系统及全身状况在病程急性期处于动态变化的过程,对其病情的分级是变化的,应在发病后连续评估并记录其分级的变化。对于未破裂颅内大动脉瘤,随着病情的进展和恶化,当其分级由Hunt-Hess分级0级或Ⅰ~Ⅱ级进展至Ⅲ级或Ⅲ级以上时,亦应纳入SaSAH的管理范畴。

重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血管理专家共识(2023)推荐意见:(1)蛛网膜下腔出血患者入院后,应采用Hunt-Hess分级或WFNS分级对其病情严重程度进行初始分级(高质量证据,强推荐)。(2)Hunt-Hess分级大于等于Ⅲ级患者,宜入住神经重症单元予以监护治疗(中等质量证据,强推荐)。(3)将蛛网膜下腔出血患者发病至IA处理前且持续时间较长的最高分级作为评估标准(低质量证据,弱推荐)。

3、SaSAH的病理生理学特点

SaSAH导致的脑损害分三个阶段[10-11]:

(1)超早期脑损害阶段(出血0~24h),即颅内动脉瘤破裂所致的出血在蛛网膜下腔弥漫性分布或在脑内形成局部血肿、脑室出血及急性脑积水,从而引起急性颅内压增高、脑血流下降。

(2)早期脑损害阶段(出血大于24~72h),即蛛网膜下腔出血后72h内可发生病理性损害,由出血直接破坏脑组织、短暂的全脑缺血以及蛛网膜下腔血液成分的毒性作用引起。有研究表明,早期脑损害是导致aSAH预后不良的重要因素之一[12-13]。

(3)迟发性脑损害阶段(出3d以后),据文献报道,1/3的蛛网膜下腔出血患者在出血4d后可出现因迟发性脑缺血导致的迟发性神经功能恶化,重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者发生迟发性脑损害的比例更高点[1]。

除脑损害外,重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血还常伴有其他系统严重的病理生理学改变,包括肺水肿、急性呼吸窘迫综合征、心律失常、应激性心肌病、系统性炎症反应综合征、交感神经系统过度兴奋等,导致病情进一步加重。重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血管理专家共识(2023)建议,需根据SaSAH患者脑损害不同阶段的特点,在神经重症监护病房内进行系统监测和治疗。

1、SaSAH的临床表现

重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血的主要症状是突发雷击样头痛(约70%的患者出现雷击样头痛)、颈后部疼痛,短时间内可出现意识障碍甚至昏迷,严重者可危及生命[15]。约30%的SaSAH患者有单侧头痛[14],主要在动脉瘤的一侧,可同时伴有恶心或呕吐、颈项强直、癫痫发作、局灶性神经功能障碍或意识丧失[14]。部分SaSAH患者在IA破裂前的2~8周可有少量出血,即先兆性出血或警示性渗血[16]。

2、影像学检查

在SaSAH的影像学诊断方法中,首选头部CT扫描,其在出血后6h的敏感度为95%~100%;出血5~7d后,头部CT扫描的阴性率上升[17-20]。头部CT扫描能显示出血的部位及程度,出血部位对病因诊断具有指导性意义。MR检查耗时长,且MR血管成像对脑血管显影的诊断效能低于DSA和CTA,因此,不推荐MR作为SaSAH患者的常规检查[21]。

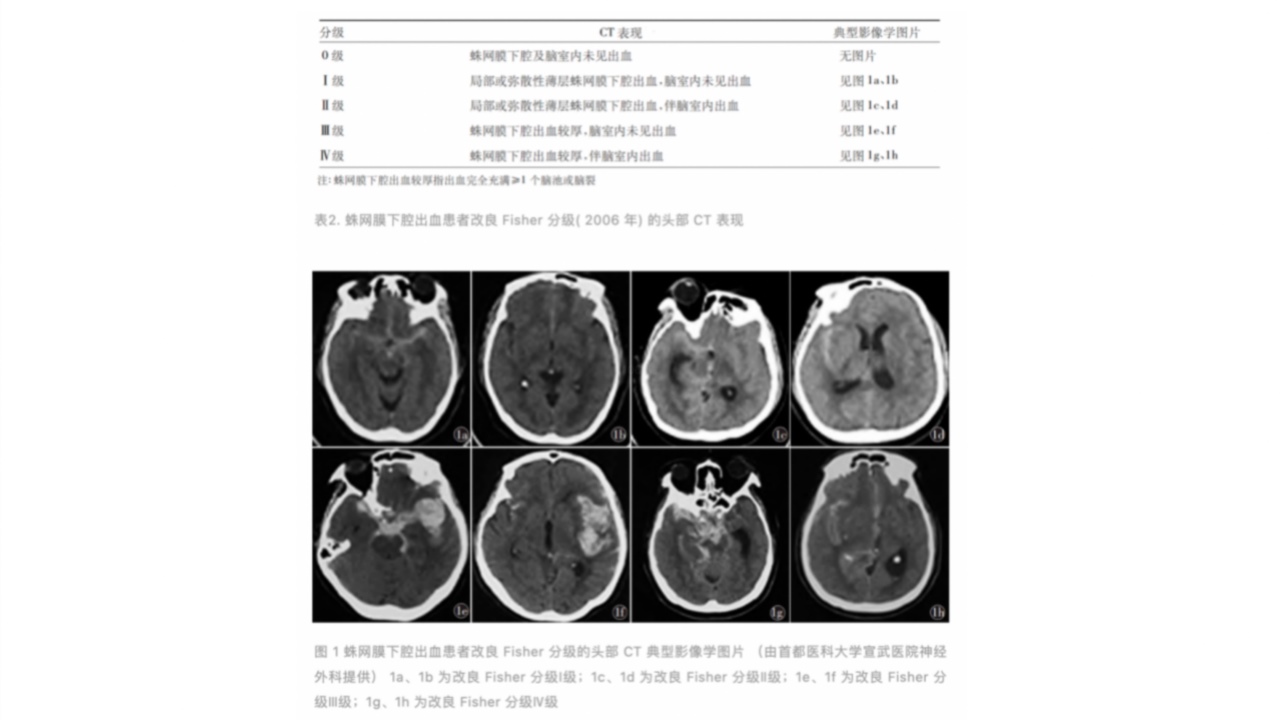

蛛网膜下腔出血患者改良Fisher分级(2006年)的头部CT表现见表3[22],其典型影像学图片见图1。

针对SaSAH影像学检查,重症动脉瘤性蛛网膜下腔出血管理专家共识(2023):(1)SaSAH首选头部CT扫描(高质量证据,强推荐)。(2)对生命体征稳定的SaSAH患者均应进行病因学检查,首选DSA或CTA(高质量证据,强推荐)。(3)DSA是诊断IA的“金标准”,尤其对最大径小于3mm的微小动脉瘤及其周围血管显影有更高的敏感度;对于CTA检查未发现蛛网膜下腔出血病因者,推荐行DSA检查(中等质量证据,强推荐)。(4)首次DSA阴性患者推荐发病后2~4周内可再次行DSA检查(中等质量证据,强推荐)。

蛛网膜下腔出血患者病死率较高。影响病死率的因素包括3类:患者因素:早期出血的严重程度、年龄、性别、就诊时间及合并症;动脉瘤因素:动脉瘤因素包括大小、形态及位置;以及医疗机构因素。由于破裂颅内动脉瘤病情严重程度(临床分级)不同,需要采取的临床治疗措施及预后不尽相同,特别是高分级破裂颅内动脉瘤,需在重症监护病房或神经重症监护病房进行围手术期管理。因此,对SaSAH的诊治面还临诸多挑战,更需要多学科协作,将早期紧急处置、IA的处理和神经重症监护治疗有机结合,才有可能降低病死率和致残率,从而改善患者的预后。

[声明:本网站所有内容,凡未注明来源为“转载”,版权均归巢内网所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:巢内网”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们]