她时代,她选择——长春金赛药业替勃龙片金赛蓓®正式获批上市

2025年9月28日——长春金赛药业申报的替勃龙片仿制药(通用名称:替勃龙片,商标名称:金赛蓓®)获得国家药品监督管理局批准正式上市,也是首个视同通过一致性评价的替勃龙片。该产品适用于治疗妇女自然绝经和手术绝经所引起的低雌激素症状[1],为临床绝经激素治疗(MHT)提供了新的国产方案。

50岁前后,女性卵巢功能衰退致雌激素持续低落,这是雌激素“断供”而非单纯年龄问题。雌激素缺失会打乱身体多系统平衡,引发潮热盗汗、失眠焦躁、反复泌尿系感染等不适,还增加骨质疏松、心血管疾病等风险。在医生指导下,个体化MHT可缓解不适并改善雌激素缺乏对骨骼、血管、大脑的不良影响。但这条“补激素”的路,并非一帆风顺,它经历了近一个世纪的探索、误解与反思,才走到今天的科学共识。

1930s-1940s

萌芽起步上世纪30年代,雌激素首次被用于缓解绝经潮热,开启了激素治疗的大门;40年代,口服结合雌激素制剂问世,激素替代治疗开始被广泛应用。

1950s-1960s

首迎高潮1966年,美国妇科医生RobertA.Wilson出版的《FeminineForever》一书,明确提出了雌激素补充治疗(ET)的概念。受其影响,使用雌激素的女性数量在数年内增长明显,激素替代疗法(HRT)迎来了第一个高潮。1970s中骤陷低谷70年代中期,因发现应用雌激素的女性子宫内膜癌风险增加,ERT的使用率下降了40%[1],HRT随之陷入低谷。

1980s—1990s

再登巅峰80年代,研究证实“雌+孕激素”联合方案可将子宫内膜癌风险降至一般人群水平[2],HRT治疗迎来了第二个高潮。

90年代,大型队列研究发现HRT能降低骨质疏松与冠心病风险。美国心脏病学会/心肺血液研究所将雌激素纳入“冠心病二级预防指南”,推动HRT进入高潮延续期。2002骤坠冰点妇女健康倡议(WHI)发布中期数据,显示雌-孕激素组乳腺癌、心血管事件风险上升。“激素致癌”的报道使得HRT使用率下降约50%[2],HRT进入“失去的十年”,患者谈激素色变。

2013—2023

回归理性后续WHI亚组分析明确[3]:对于小于60岁或绝经年内的窗口期女性,HRT冠状动脉事件、乳腺癌及全因死亡率均未升高,总体获益大于风险。随着多项个体化研究落地,多国绝经相关指南[4-7]同步更新:

1、术语标准化:国际统一采用“MenopausalHormoneTherapy(MHT)”替代此前的HRT、HT等表述,规范临床认知。

2、确立“激素治疗窗口期“原则”:明确小于60岁或绝经10年内为MHT最佳启动期,此阶段获益>风险;

3、强调MHT个体化与动态评估;

4、澄清风险认知:修正“激素致癌”的绝对化认知,明确窗口期使用时乳腺癌、心血管事件风险未升高。

2023版《中国绝经管理与绝经激素治疗指南》[8]指出,替勃龙适用于不愿出现月经样出血的绝经后女性,以及合并子宫肌瘤、子宫内膜异位症或子宫腺肌病的患者。

替勃龙属于组织选择性雌激素活性调节剂(SERMs),其有效成分为7‑甲基‑异炔诺酮,口服后迅速代谢成三种化合物,可在不同组织中产生雌激素、孕激素和较弱的雄激素活性,应用过程中无需添加孕激素[8]。

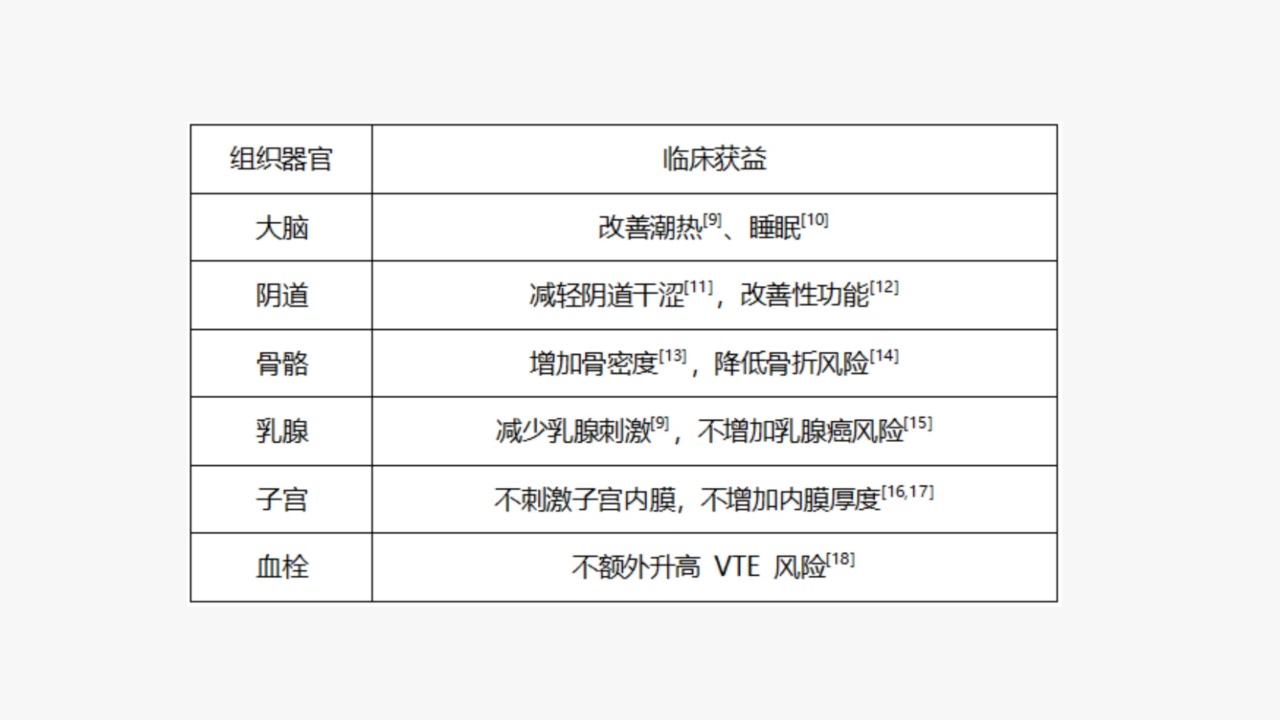

多项临床研究结果显示,替勃龙在不同组织中存在临床获益(见表):

替勃龙片原研由N.V.Organon研发,商品名利维爱®。金赛药业针对国内的绝经激素治疗未被满足的临床需求,研制了替勃龙片仿制药,并完成一项“中国绝经后健康女性受试者空腹/餐后单次口服替勃龙片和利维爱®的单中心、随机、开放、两序列、四周期、完全重复交叉设计的生物等效性试验”,该临床试验结果显示,与原研利维爱®生物等效,且安全性良好,为绝经女性低雌激素症状的治疗提供了新的选择。

【声明】本新闻稿旨在分享行业动态及信息,仅供医疗卫生专业人士参考。本新闻稿不作为诊疗依据或建议,不对任何药品和/或适应症做推荐。本文中涉及未在中国获批的产品或者适应证,【妇产医典】不推荐任何未被批准的药物使用。