林奇综合征是DNA错配修复基因胚系突变引起的常染色体显性遗传性疾病。在妇科恶性肿瘤中,子宫内膜癌和卵巢癌是常见的林奇综合征相关恶性肿瘤,发生率仅次于结直肠癌。《林奇综合征相关妇科恶性肿瘤综合管理中国专家共识(2025年版)》聚焦林奇综合征相关妇科恶性肿瘤的预防监测、筛查管理和诊断治疗,本文对重点内容进行整理,供大家参考。

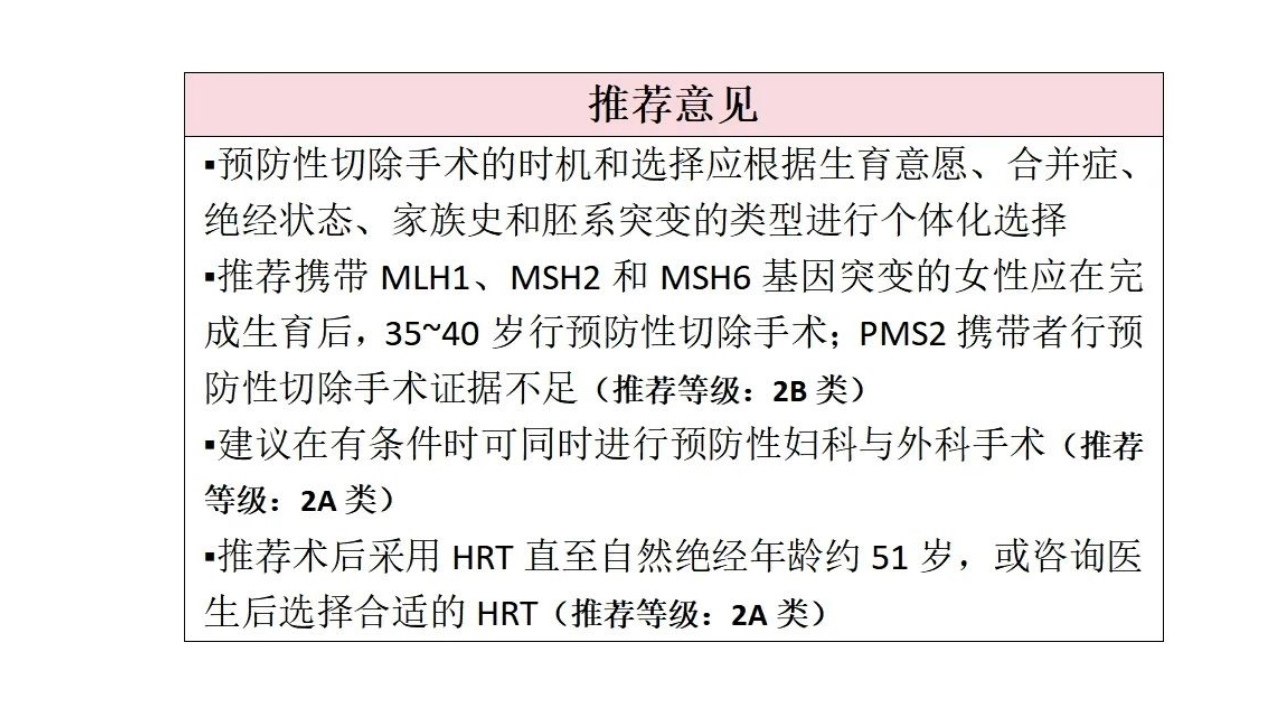

1、手术预防

对已完成生育且携带MMR致病性基因突变者,推荐40~45岁进行预防性切除手术,包括预防性子宫切除术和双侧输卵管+/-卵巢切除术,预防性切除手术为最有效且具有成本效益的预防策略。

推荐腹腔镜作为预防性切除手术的首选。

建议进行充分评估,包括详细的病史询问、更仔细的妇科查体、盆腔超声、子宫内膜活检或诊断性宫腔镜检查及血清糖类抗原125(cancerantigen,CA125)检测以避免遗漏隐匿性癌,强调术中应仔细检查子宫内膜及双侧输卵管卵巢,尤其是对子宫下段仔细检查。

可疑者建议送检术中快速病理,必要时扩大手术范围。

2、药物预防

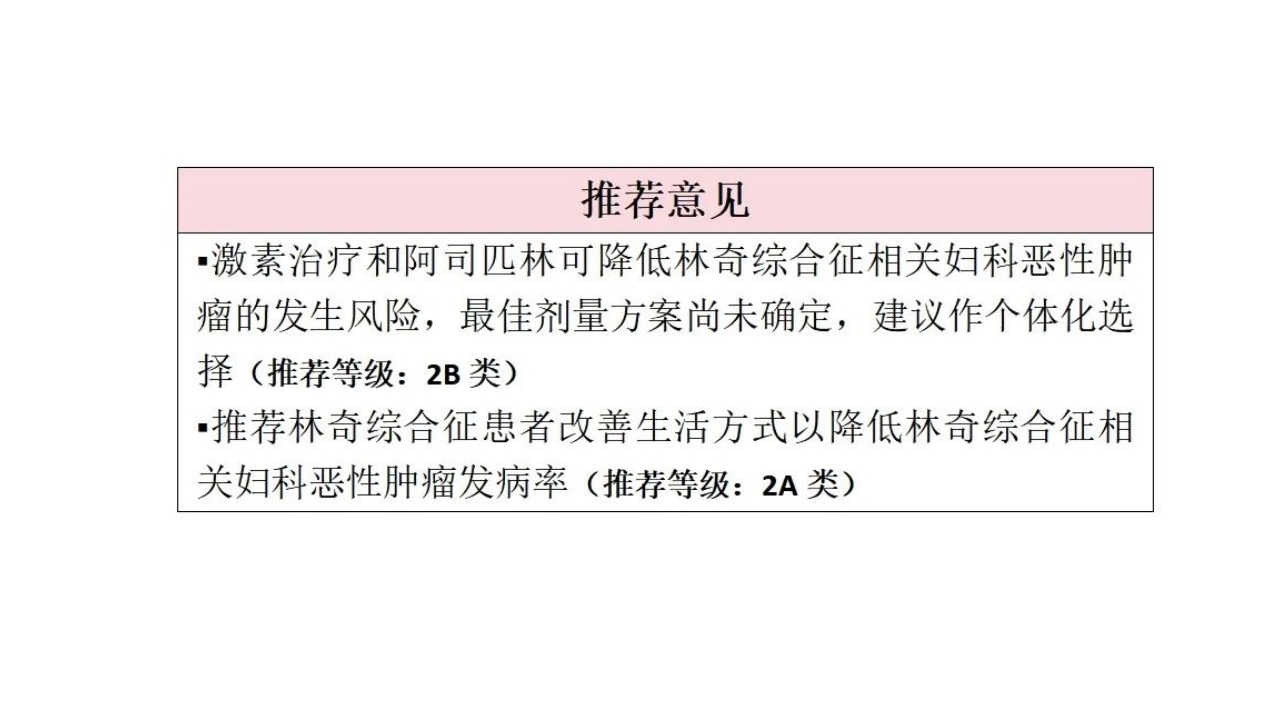

(1)激素预防

激素预防性治疗包括口服复方避孕药、孕激素或应用含孕酮宫内节育器(IUD)等,是林奇综合征患者在完成生育和预防性切除手术前降低肿瘤发生风险的可行选择。注意在激素应用过程中需注意定期监测凝血功能以避免血栓的形成。

(2)阿司匹林

阿司匹林可降低林奇综合征相关恶性肿瘤的发病率,在预防林奇综合征相关肿瘤发生中具有一定积极作用。

(3)改善生活方式

建议林奇综合征携带者健康饮食,避免肥胖,定期锻炼,避免吸烟,适量饮酒,保持健康生活方式。ACS指南建议林奇综合征患者每日进行30min的锻炼,或每周进行150~300min中等强度的锻炼。

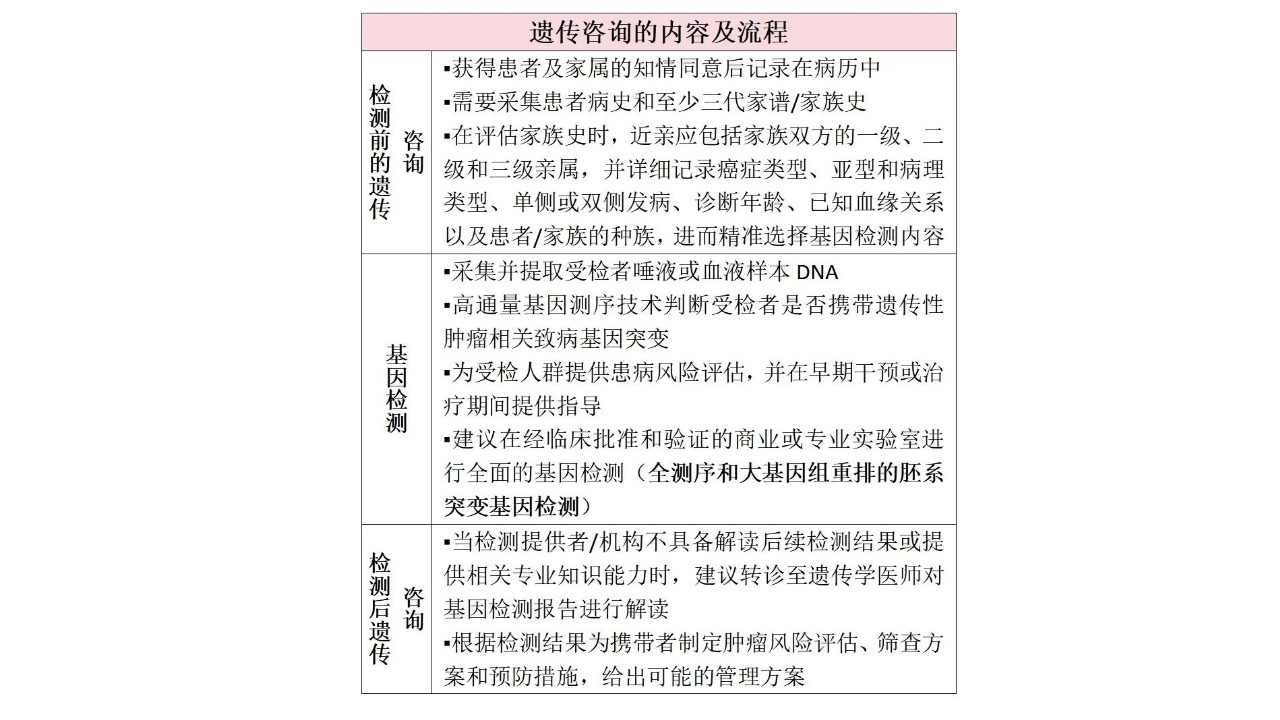

1、林奇综合征遗传咨询

由肿瘤临床医师和遗传学专家协作完成。咨询的对象主要为肿瘤患者较年轻(小于等于50岁),同时或异时性罹患多部位原发肿瘤或双侧原发肿瘤,以及有意愿了解肿瘤家族遗传关系的普通人群。

确诊的林奇综合征患者或家系,意味着终身患癌风险显著性高于普通人群,需要终身加强癌症相关风险监测。

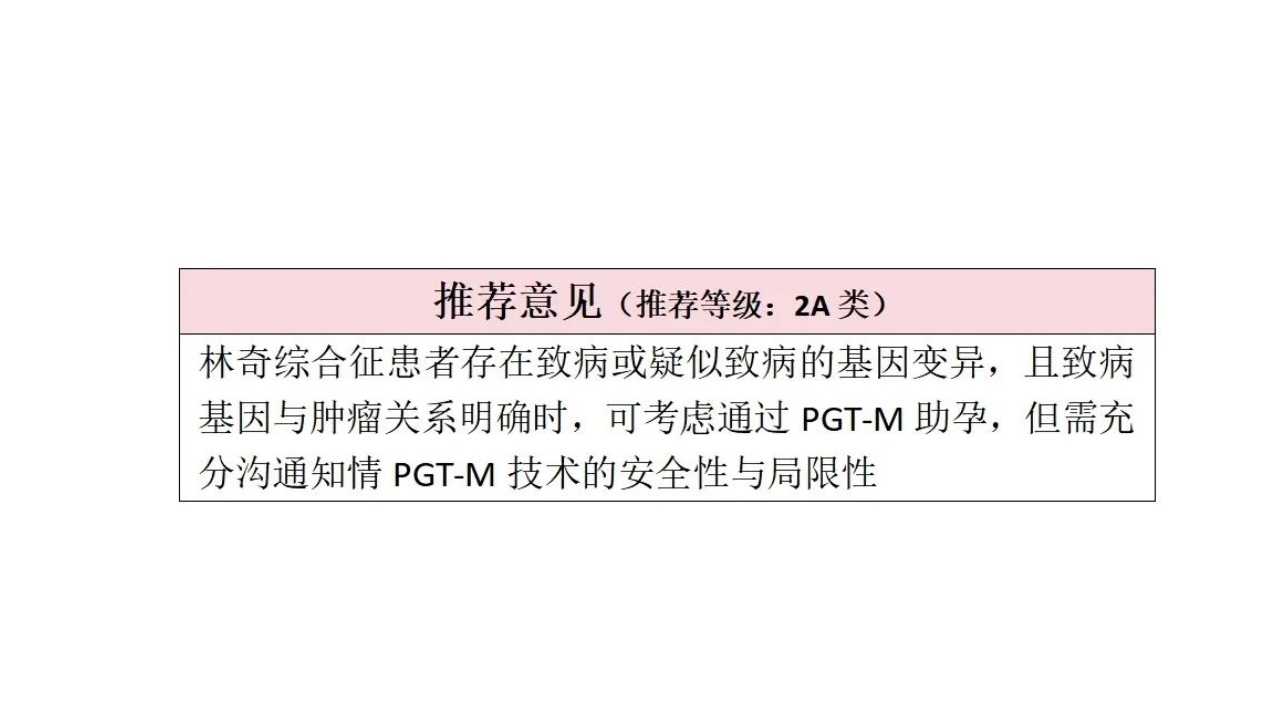

2、林奇综合征遗传易感基因辅助生殖家族阻断技术

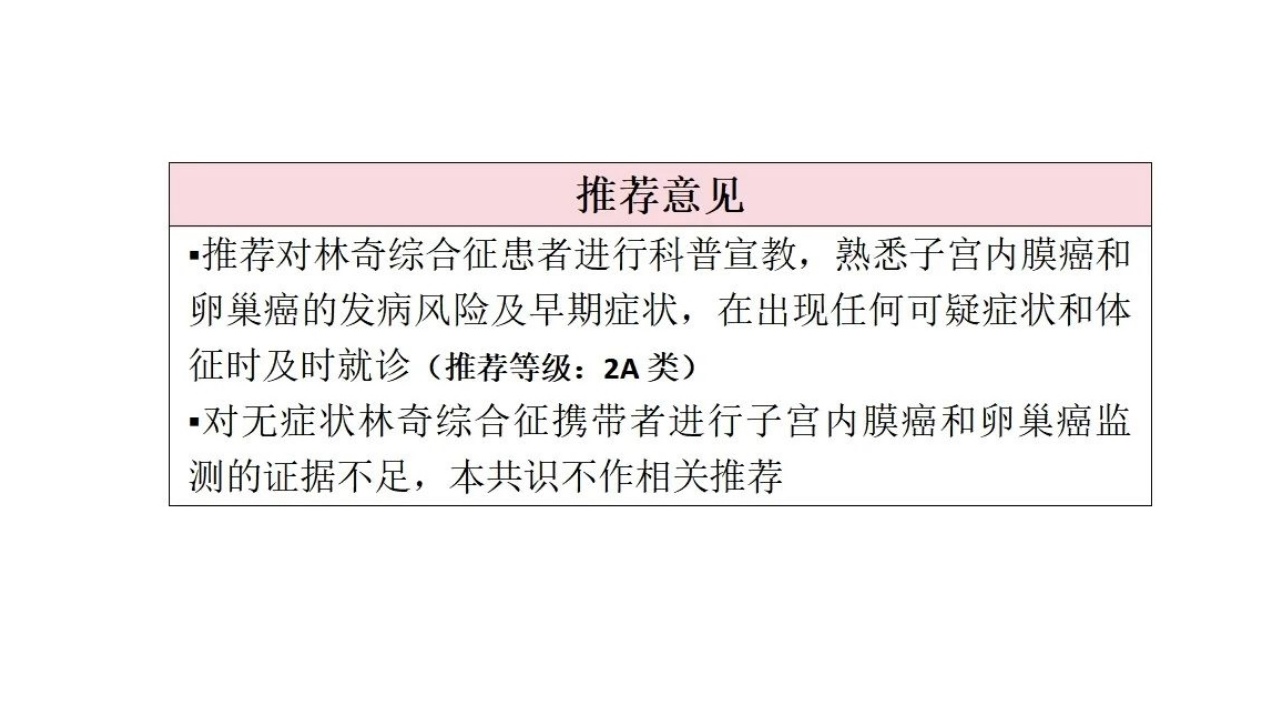

3、林奇综合征-子宫内膜癌监测

曼彻斯特国际共识:不建议对林奇综合征患者进行侵入性妇科检查。

林奇综合征-子宫内膜癌预防性管理国际指南:推荐每1~2年进行宫腔镜引导下子宫内膜定位活检。

2021ESGO-ESTRO-ESP共识:建议从35岁开始,进行每年1次TVS和每1~2年子宫内膜活检用以监测林奇综合征-子宫内膜癌。

NCCN指南:建议林奇综合征患者从30~35岁开始,每1~2年应进行一次子宫内膜活检。

4、林奇综合征-卵巢癌监测

监测多适用于普通人群或BRCA突变患者的卵巢癌筛查,在林奇综合征中筛查的意义尚未明确。不建议将BRCA突变患者的监测策略用于林奇综合征-卵巢癌的监测。

建议与患者及家属个体化讨论是否希望每年接受详细的症状调查的意愿、选择预防性切除手术的时机以及避孕和生育需求等内容。同时强调,在出现任何妇科恶性肿瘤的相关症状或体征时,如异常子宫出血、盆腔包块、体重减轻、腹胀、排便习惯改变、反复的泌尿系统症状和腹痛等,均应及时就诊。

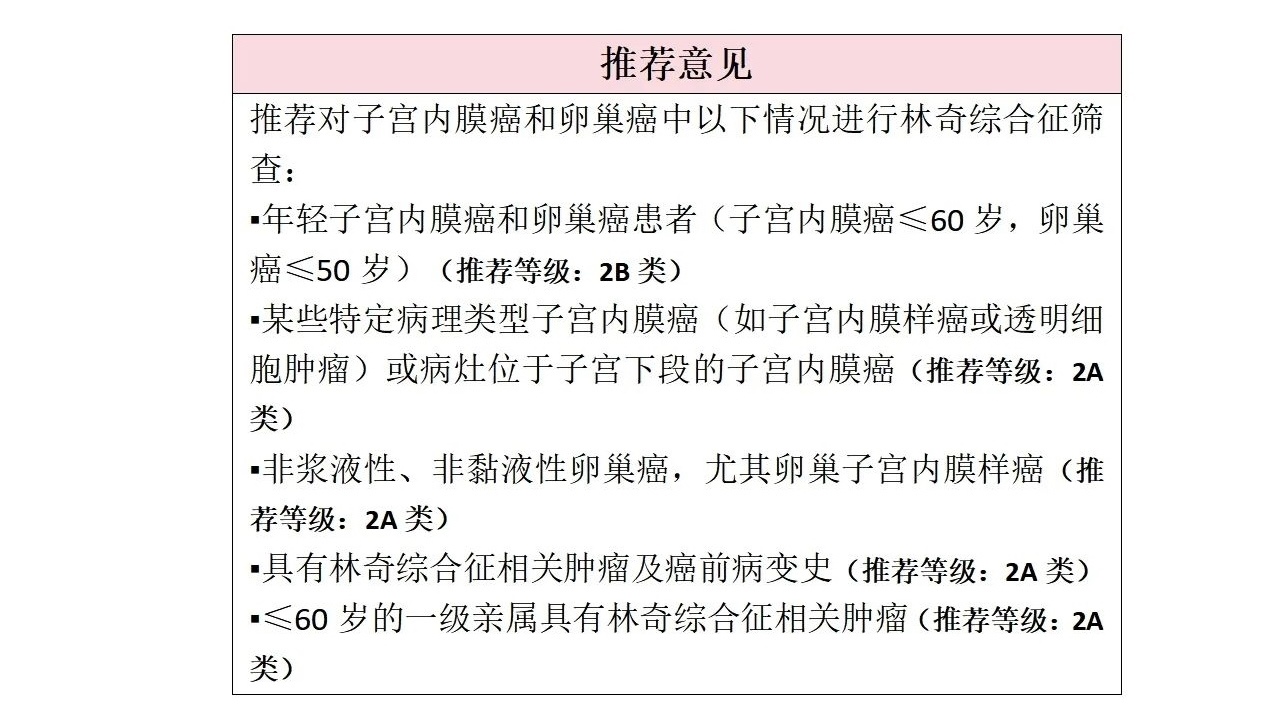

1、林奇综合征相关妇科恶性肿瘤的临床特征

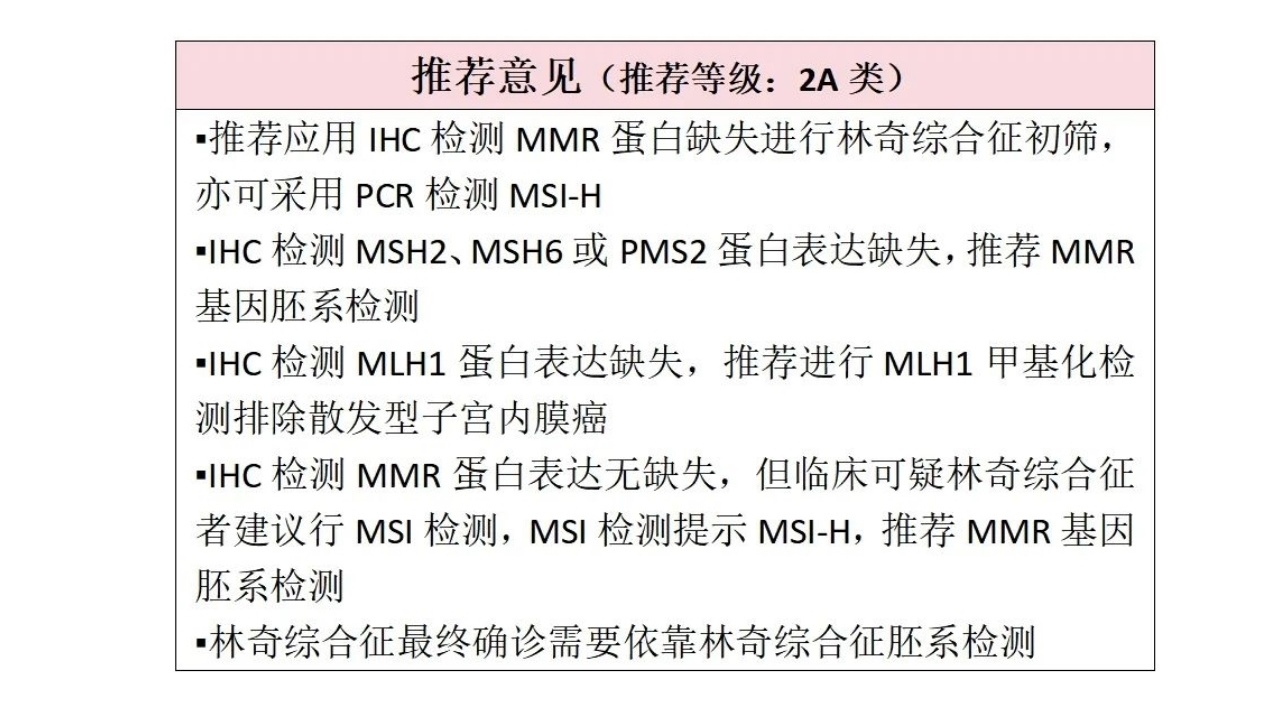

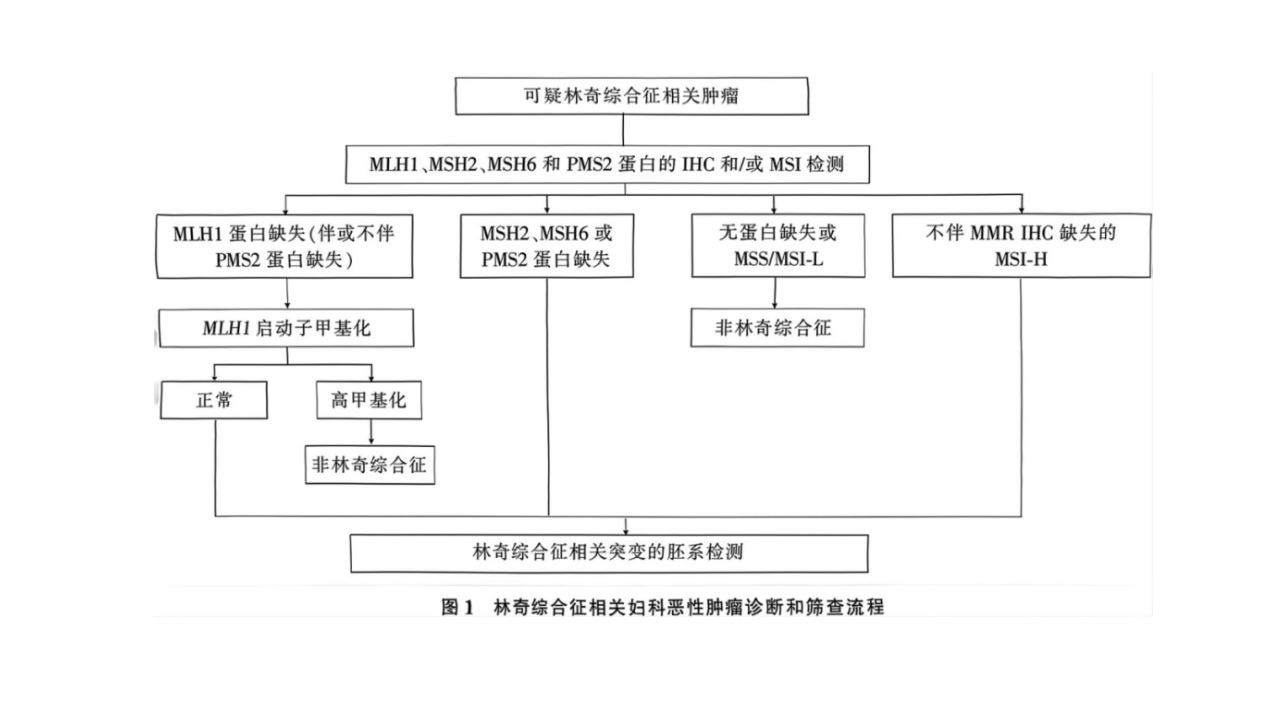

高危型人乳头瘤病毒(HR-HPV)相关的子宫颈腺癌,不建议进行林奇综合征筛查。

非HPV相关的子宫颈腺癌,由于其与子宫下段子宫内膜癌不宜区分,推荐进行林奇综合征筛查,以免造成遗漏。

对其他妇科恶性肿瘤(如子宫肉瘤、外阴癌、阴道癌)中筛查林奇综合征缺乏高质量循证医学证据,暂不作相关推荐。

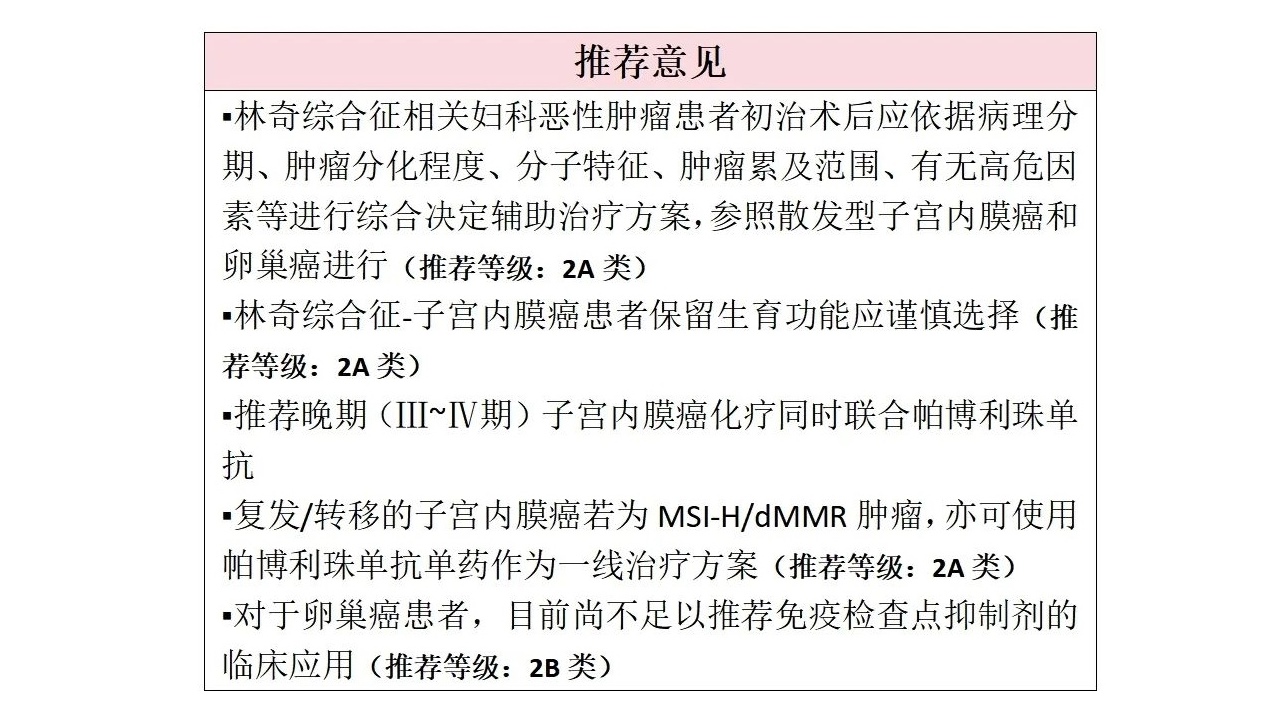

2、林奇综合征相关妇科恶性肿瘤的治疗

随访内容:询问病史、体格检查、肿瘤标志物检测和影像学检查等。随访期间特别强调对林奇综合征相关异时性肿瘤的监测,建议林奇综合征相关妇科恶性肿瘤患者每1~2年进行一次结肠镜检查,在出现任何可疑症状腹痛或腹胀、异常子宫出血、体型消瘦、贫血、排便习惯发生改变以及便血或者黑便等情况时,建议尽快行相关检查,做到尽早发现,尽早治疗。

参考文献:王雅卓,康玉,徐丛剑,等.林奇综合征相关妇科恶性肿瘤综合管理中国专家共识(2025年版)[J].肿瘤学杂志,2025,31(1):2-14.

[声明:本网站所有内容,凡未注明来源为“转载”,版权均归巢内网所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:巢内网”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们]